Une allégorie réaliste

par Jean Arrouye

BIOGRAPHIE

PAR LE MêME AUTEUR

Le sablier

Retour de Cythère

La porte

Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa

Un manifeste de la modernité

Un retable très rhétorique

De nulle part

Intérieur de manoir

Edward Steichen

Bord de Seine

Le crystal Palace

Rue à Rome

"Le docteur Péan opérant à l'hôpital Saint-Louis"

Un bouquet

Paysage anti-orientaliste

Un enchantement chromatique

L'échiquier de la vie

La chapelle des capucins

À voir et entendre

Photo de famille

La musique de Cézanne

Le dessin et la couleur ne sont pas distincts

Le ruisseau ironique

Violences imaginaires

Un volcan de rêve

Parodie

Donner à voir le silence

Eruption du Vésuve

Une allégorie réaliste

par Jean Arrouye

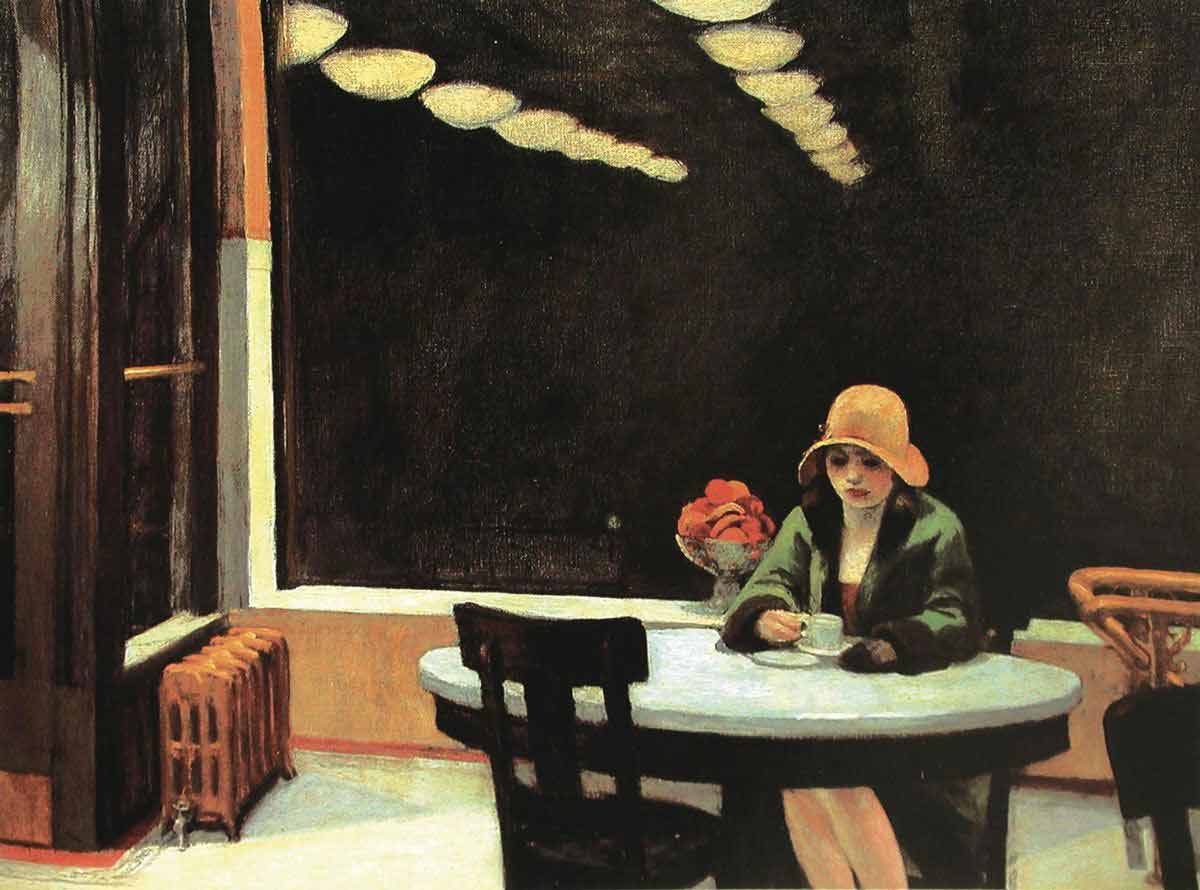

Le tableau représente une jeune et jolie femme, élégamment habillée, attablée seule à une grande table ronde devant une tasse de café qu’elle regarde pensivement. Le peintre a utilisé le procédé du rabattement d’un petit côté (ici le gauche) sur le grand, ce qui permet de tracer la limite d’un des deux carrés inclus dans le format rectangulaire du tableau, pour placer son personnage : il est ainsi en un lieu visuellement fort. De plus, déporté ainsi sur la gauche, le motif de la cliente d’un café assise à une table n’occupe que le quart du tableau et cela fait paraître plus vaste l’espace de la salle (dont l’ampleur est indiquée, sans qu’on puisse cependant l’apprécier précisément, par le reflet de la double rangée de lustres dans la grande baie vitrée) et donc ressentir plus intensément la solitude de la jeune femme En face d’elle, de l’autre côté de la table, une chaise vide rappelle cruellement qu’un café est habituellement un lieu de rencontre et de convivialité et non celui du ressassement morose de l’ennui d’être sans compagnie, ce qui est le cas de cette personne à en juger par son attitude et l’expression de son visage. Elle contemple d’un air absent la tasse de café qu’elle tient à la main sans songer à le boire ; en fait elle ne fixe rien de précis, regarde dans le vide, comme on dit, quand on est absent au présent, comme pour éviter de voir devant elle la grande surface vide de la table bornée par la chaise sans emploi, qui prennent valeur de symboles de l’étonnant délaissement de la séduisante cliente du café. En dehors de la surface blanche, légèrement marbrée de bleu, et froide de son plateau, le reste de la table, support circulaire et pieds, est noir ; la chaise aussi est noire ; et surtout la vaste surface vitrée qui se dresse derrière la jeune femme, dont la ténébreuse étendue indique qu’il fait nuit et qu ‘il est donc trop tard pour que survienne quelque connaissance ou qu’arrive enfin la personne attendue. Comme la table et la chaise, la baie vitrée devient symbole de la solitude du personnage, doublement, parce qu’on ne peut rien voir au-delà et parce que la double rangée de lustres, qui dans la salle éclaire le chemin que suivrait quelqu’un venant rejoindre la jeune femme, dans la baie où elle se reflète, mène au droit de la tête de celle-ci, semblant indiquer ainsi qu’une telle attente n’est qu’illusion vainement entretenue. Cette dominante noire du tableau devient finalement symbole de l’accablement du personnage, des sombres pensées qui, à la longue, l’emplissent. Symbole ultime, son manteau, vert, couleur de l’espérance, est contaminé par le noir ambiant ; la plus grande partie en est dans l’ombre qui semble sourdre de ses plis, gagner vers le haut, assombrir sa couleur et devoir finir par absorber le personnage. Une autre couleur cependant s’oppose à ce que le noir règne presque sans partage, le rose, plus ou moins vif (et qui par endroits tourne à l’orangé), du visage et des jambes de la jeune femme, de son chapeau cloche, des fruits qui emplissent la coupe posée sur le rebord de la baie vitrée et des reflets sur sa surface de métal poli, de la rampe de l’escalier à droite et du radiateur à gauche, d’une partie du mur et d’une étroite bande du sol au pied de celui-ci. La rivalité des deux couleurs, rose divers et noir partout égal, exprime ce qui est sans doute le sujet profond du tableau, comme celui de bien d’autres œuvres d’Edward Hopper, le conflit des forces de vie, qui font que le personnage s’obstine à attendre, qu’il maintient son intégrité, et d’une force de destruction, qui suscite le découragement, qui le réduit à n’être qu’un figurant accordé au génie du lieu, d’un de ces lieux urbains, banals et impersonnels, que choisit de peindre l’artiste qui se veut le témoin de la transformation de la société américaine. Il est un autre caractère remarquable du tableau qui le fait pencher sans aucun doute vers le constat de l’assujettissement des êtres aux lieux où ils vivent, qui est un thème majeur de la création artistique des années 20 et 30 aux Etats-Unis , illustré, parallèlement à Edward Hopper, par des peintres comme Charles Sheeler ou Charles Demuth, et des romanciers comme Frank Norris ou Fanny Hurst, l’abondance de formes courbes qui institue sur toute l’étendue de l’œuvre un réseau d’analogies formelles, de rimes visuelles, entre le visage, le chapeau cloche, l’entassement des fruits, les lustres, la rampe de l’escalier, le dessus du radiateur, le dossier de la chaise, le plateau de la table, la coupe, la tasse à café, la soucoupe et l’assiette à gâteau, de sorte que le visage inexpressif ne paraît plus qu’un objet parmi d’autres objets. L’immobilité et l’hébétude du personnage témoignent de sa réification, font qu’il paraît en peinture ce que le titre du tableau affirme qu’il est devenu à force d’absence à lui-même, un « automate ». La proximité du personnage, installé avec sa table au premier plan du tableau, fait qu’on le perçoit de deux façons : – soit comme le personnage d’une scène de genre, buveuse attablée dans un café, qui ne boit pas en fait, mais c’est justement ce suspens qui fonde le récit explicatif de sa situation (elle attend, elle est lasse d’attendre, elle se morfond tant qu’elle en oublie qu’elle attend, devient un simple attribut du lieu, …), suscite la narration sous-jacente à toute scène de genre qui montre des individus engagés dans une action particulière . – soit comme un buste posé sur la grande table de marbre, comme un objet donc, figuration d’un personnage, mais mis à distance, réifié, devenu automate. C’est l’avancée vers le spectateur du plateau de la table et la double césure de la figure par son épais plateau blanc et le large bandeau noir de son support qui font que le spectateur peut avoir passagèrement l’illusion que la partie supérieure de la jeune femme est autonome. Un autre récit se profile alors, prospectif et non plus rétrospectif : l’automate va lever le bras, porter la tasse à ses lèvres, imiter la vie. Le paradoxe est que c’est quand on observe au plus près le personnage peint par Edward Hopper qu’il se déshumanise sous nos yeux et devient l’allégorie de son propre état.

Auteur : Jean Arrouye